Metales y metaloides: tóxicos ambientales que afectan la memoria

Lucio Antonio Ramos-Chávez, Martha León-Olea

Ver en el PDF

El desarrollo industrial ha traído consigo la explotación de minerales de la capa profunda de la corteza terrestre. Ello ha propiciado que una variedad de elementos químicos se exponga al ambiente (suelo, agua y aire). Desde la antigüedad el ser humano ha estado en contacto con estos compuestos de manera natural, pero la actividad humana (minería, agricultura, fundición, quema de combustibles fósiles) ha generado un incremento importante en la concentración y biodisponibilidad de estos minerales. Un grupo de estas sustancias no tienen función biológica en el ser humano y representan un riesgo para la salud, ya que de manera directa o indirecta altera la fisiología de los organismos (Hernández-Caricio et al., 2022).

Por definición, los tóxicos ambientales son sustancias o compuestos que se van a encontrar en el ambiente en una concentración que puede afectar o poner en riesgo la salud de los seres vivos, la flora o la fauna y los ecosistemas. Los tóxicos ambientales se pueden dividir por su origen en físicos, químicos o biológicos. Generalmente, estos compuestos dañan a la mayoría de los órganos, incluyendo pulmón, corazón, hígado, riñón y cerebro. Sin embargo, el cerebro presenta un grado de vulnerabilidad mayor a los efectos negativos de estos compuestos debido a que tiene: 1) requerimientos específicos que llegan desde el torrente sanguíneo, 2) menor capacidad de metabolizar y neutralizar tóxicos, 3) células que funcionan bajo un estricto ambiente bioquímico, 4) componentes susceptibles de sufrir daño como los ácidos grasos que componen las membranas de las neuronas, 5) un metabolismo altamente oxidante.

La exposición a contaminantes ambientales tóxicos tiene repercusiones severas en la carga de enfermedad global (la carga de enfermedad es un método que calcula el impacto de las enfermedades en una población en términos de mortalidad y morbilidad), particularmente en países en desarrollo como México.

Se estima que hasta el 20 % de la carga de enfermedad se relaciona con factores ambientales. Los niños, debido a la inmadurez de sus sistemas biológicos, y los adultos mayores, por la disminución natural en la capacidad de respuesta de sus sistemas fisiológicos representan una población susceptible a desarrollar enfermedades asociadas con los tóxicos ambientales (Téllez-Rojo et al., 2023; Vargas-Marco, 2005; Smith et al., 1999).

Entre los tóxicos ambientales más comunes presentes en suelo, agua, aire y alimentos están los metales y metaloides. Los que destacan por su importancia toxicológica y han sido los más estudiados son el plomo (Pb), el cadmio (Cd), el mercurio (Hg) y el arsénico (As), este último un metaloide con propiedades intermedias de metal (de la Torre-Munilla et al., 2001).

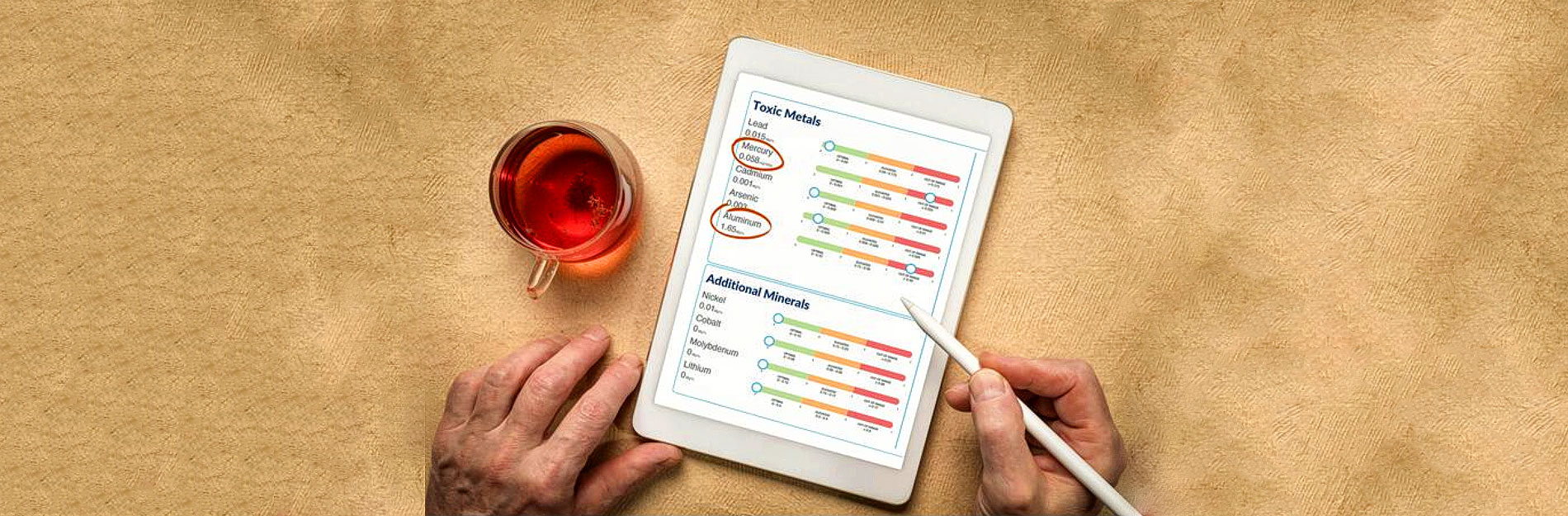

En la Tabla 1 se muestran los metales y metaloides tóxicos más frecuentemente encontrados en el ambiente, sus efectos negativos en la salud humana y el tiempo que tardan en ser eliminados del cuerpo (vida media).

Desde la antigüedad se han aprovechado algunos metales y metaloides. El plomo (Pb) se ha empleado en la elaboración de tuberías de agua, recipientes, pinturas, soldaduras, baterías y plásticos y como aditivo antidetonante en la gasolina. El cadmio (Cd) forma parte de los componentes activos de plaguicidas usados en la industria agroalimentaria, en algunos materiales como palos de golf, en hojas de tabaco y hortalizas. El mercurio (Hg) es usado en la minería, en la fabricación de baterías, en amalgamas dentales y en la industria eléctrica. El arsénico (As), forma parte de agroquímicos, conservadores de madera, semiconductores y, raramente, se usa en medicina para tratar a algunos pacientes con leucemia, y se usó para el tratamiento de la sífilis (Rodríguez-Heredia et al., 2017; Londoño-Franco et al., 2015).

METALES Y METALOIDES

Los metales y metaloides son elementos químicos con densidad y masa atómica elevada; tienen la propiedad de conducir la electricidad y un aspecto lustroso. Existen dos grupos de metales: aquellos que cumplen una función biológica en el organismo y de los que el ser humano requiere cantidades trazas (oligoelemento, menor a 100 mg/kg de peso), como son el cobalto (Co), el cobre (Cu), el molibdeno (Mo), el magnesio (Mn), el hierro (Fe), el selenio (Se) y el zinc (Zn), que forman parte de los centros activos de muchas enzimas metabólicas (funcionan como cofactores y catalizadores enzimáticos). El otro grupo es conocido como el de los metales tóxicos, que no cumplen una función fisiológica en el organismo y se asocian a envenenamientos agudos o crónicos. La principal vía por la que los humanos nos exponemos a ellos es a través del agua, el polvo, el aire y los alimentos contaminados que, una vez ingeridos, se absorben a nivel de intestino, pasan a torrente sanguíneo y llegan a los diferentes órganos (Ferrer, 2003).

Los contaminantes ejercen su efecto tóxico mediante el desplazamiento (por similitud química) de otros metales con función biológica (calcio, zinc, fósforo, entre otros); ya en el organismo, inactivan proteínas esenciales, inhiben y consumen enzimas metabólicas y antioxidantes y dañan los componentes de las células, particularmente de las neuronas (Ferrer, 2003).

El cerebro es un órgano blanco de toxicidad por metales. En niños y adultos se ha visto que esta disminuye la capacidad de memoria y aprendizaje y causa daños a los nervios periféricos, lo que reduce la calidad de vida de las personas.

Los metales tóxicos producen alteraciones cognitivas (déficits en aprendizaje, memoria y atención), trastornos motores (movimientos descoordinados o rigidez), trastornos psiquiátricos (ansiedad, depresión o cambios de comportamiento), y la exposición prolongada a ellos se asocia a enfermedades neurodegenerativas tales como alzhéimer, párkinson y esclerosis lateral amiotrófica.

No existe a la fecha un tratamiento específico para neutralizar el envenenamiento por metales. Sin embargo, se han empleado agentes quelantes hidrosolubles para neutralizar la disponibilidad de estos compuestos en humanos intoxicados. Los agentes quelantes actúan uniéndose irreversiblemente al metal para formar complejos inocuos e hidrosolubles que son eliminados por el organismo, principalmente a través de la orina.

Entre los que se han empleado están BAL (British Anti-Lewisite o dimercaprol, para As, Hg y Pb), DMPS (ácido 2,3-dimercapto-1-propanosulfónico, para As, Hg y Pb), DMSA (ácido meso-2,3-dimercatosuccínico o succimer, para As, Hg y Pb), ácido etilendiaminotetraacético (EDTA, para Pb), penicilamina (β,β-dimetilcisteína, para As, Hg y Pb) (Ferrer, 2003).

La prevención, detección temprana y la desintoxicación son esenciales para minimizar sus efectos en poblaciones expuestas.

Además de los daños a la salud producidos por los metales o metaloides, ellos representan un riesgo importante a la flora y fauna. Se sabe que estos compuestos disminuyen la fertilidad del suelo de donde las plantas los absorben afectando su crecimiento en la medida en la que son concentrados (magnificación de la cadena trófica) (Hernández-Caricio et al., 2022).

En animales ambientalmente expuestos se han reportado afectaciones metabólicas, inmunológicas, físicas y reproductivas (López Alonso et al., 2002).

CONCLUSIONES

Los metales y metaloides tóxicos son compuestos ubicuos en el ambiente cuya concentración depende de la naturaleza del suelo, pero también de actividades antropogénicas relacionadas con la explotación de minerales, que aumentan su concentración. Los seres humanos se han expuesto desde la antigüedad a metales tóxicos que han mejorado la calidad de vida, pero que también han llevado a efectos dañinos a la salud.

El cerebro es un órgano blanco de los efectos dañinos de estos contaminantes; los efectos más documentados en niños y adultos son disminución de la capacidad de aprendizaje y memoria, lo que impacta en la calidad de vida de las poblaciones. Si bien metales como Zn, Mn, Co y Se son vitales para el organismo, otros como el Pb, Cd, Hg y As son venenos crónicos y silenciosos. Por ello, es necesario el constante monitoreo ambiental de estos compuestos con el fin de limitar la exposición, proteger a la flora y fauna y a las poblaciones humanas, sobre todo a las más susceptibles como los niños y adultos mayores.

REFERENCIAS

De la Torre-Munilla P, Vicente-Vicente L, Prieto M, Casanova AG y Morales AI (2001). Neurotoxicidad por exposición a metales pesados. Revista de Toxicología 38:103-108.

Ferrer A (2003). Intoxicación por metales. ANALES del Sistema Sanitario de Navarra 26:141-153.

Hernández-Caricio C, Ramírez V, Martínez J, Quintero-Hernández V, Baez A, Munive J y Rosas-Murrieta N (2022). Alianzas y Tendencias BUAP 7:1-68.

Londoño-Franco LF, Londoño-Muño PT y Muñoz-García FG (2015). Los riesgos de los metales pesados en la salud humana y animal. Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial 14:145-153.

López Alonso M, Miranda M, Castillo C, Hernández J y Benedito JL (2002). Interacción entre metales tóxicos y esenciales en ganado vacuno de Galicia. Revista de Toxicología 19: 69-72.

Ramos-Chávez LA, Rendón-López CR, Zepeda A, Silva-Adaya D, Del Razo LM and Gonsebatt ME. (2015). Neurological effects of inorganic arsenic exposure: altered cysteine/glutamate transport, NMDA expression and spatial memory impairment. Front Cell Neurosci. 9:1-12.

Rodríguez-Heredia D (2017). Intoxicación ocupacional por metales pesados. MEDISAN 21:33-72.

Smith KR, Corvalan CF and Kjellstrom T (1999). How much global ill health is attributable to environmental factors? Epidemiology 10:573-584.

Téllez-Rojo MM, Ríos-Blancas MJ, Lerma-Treviño C, Bautista-Arredondo LF, Spearman S, Marsh L, Burkart K, Stanaway J, Ashbaugh C, Brauer M y Hurtado-Díaz M (2023). Análisis de la carga de enfermedad atribuible a los factores de riesgo ambientales en México en el período 1990-2021. Identificación de avances, rezagos y emergencias. Gaceta Médica de México 159:532-542.

Vargas-Marcos F (2005). La contaminación ambiental como factor determinante de la salud. Revista Española de Salud Pública 79:117-127.